BLHブログ

世界初!「ステージⅣの大腸癌、乳癌」の臨床研究!

平成28年1月10日、第19回 日本病態栄養学会年次学術集会において、弊社の専任アドバイザーであるがん治療専門医が、ステージⅣ進行再発大腸癌、乳癌に対し蛋白質とEPAを強化した糖質制限食によるQOL改善に関する臨床研究を発表いたしましたのでご紹介します。

糖質制限がん免疫栄養療法にご関心のある方はご参考にされてください。

第19回日本病態栄養学会年次学術集会発表-抄録

ステージⅣ進行再発大腸癌、乳癌に対し蛋白質とEPAを強化した糖質制限食によるQOL改善に関する臨床研究

【目的】

ステージⅣの進行再発大腸癌、乳癌の場合、3rdラインまでの化学療法のレジメンがあり、予後延長に伴い3rdラインまで行う患者数も増えてきている。しかし、貧血、白血球減少、アルブミン値低下により、抗癌剤が使えなかったり、行っても副作用に苦しむ患者も多くいるため、当院の倫理委員会の承認の元、上記の糖質制限食で、栄養改善が図れるかを検討した。

【方法】

総カロリーを変えずに、蛋白質とEPAを強化した分、糖質を制限した食事を自宅で作って頂き、1か月以上、最長3カ月実施することで、腫瘍マーカーの変化、腫瘍のサイズの変化、栄養状態の変化、血中総ケトン体を検討した。

また、EORTC QLQ-C30でQOLの評価を行い、タンパク質は体重当たり2.0g、EPAは1日2g以上摂取し、炭水化物(糖質)であるご飯・パン、麺類、糖質の多いくだもの、野菜などは控えるように指導をした。

【結果】

大腸癌11名、乳癌3名が臨床研究に参加。14名全員が1か月継続し、9名が3か月以上実施し、イレウスで1名、がんの進行により1名中止した以外、栄養障害による中止はなかった。

抗がん剤治療は13名が受けており、腫瘍マーカーが上昇した症例は、2例で、腫瘍が増大した症例もその2例であった。QOLに関しては、開始前が43.4、3か月後が38.7とやや改善し、1名で著明な改善が認められた。

アルブミン値は、実施前が4.18g/dlで、3カ月後が4.21g/dlで、体重減少も3カ月以上実施者で、-5.4%であった。治療効果は、RECIST基準で、PRが6例、SDが1例、PDが2例で、血中総ケトン体値に相関していた。

【結論】

がん患者に対し、総カロリーを変えない糖質制限食は、抗がん剤治療との併用でも、3か月の短期間ではあるが、QOLを維持できる食事療法であることが示唆された。

水素吸入と高濃度ビタミンC点滴によるORP値の変化

平成28年6月11日、第16回日本抗加齢医学会総会において、弊社の専任アドバイザーであるがん治療専門医が、がん患者に対し高濃度ビタミンC点滴と水素吸入による唾液ORP値の変化に関する検討に関する臨床研究を発表いたしましたのでご紹介します。

今回の臨床研究の成果は、がん免疫栄養ケトン食療法セミナーの講義の中でも紹介されています。

がん治療にご関心のある方、抗癌剤治療中の患者さんやご家族の方でご興味のある方はご参考にされてください。

第16回日本抗加齢医学会総会の臨床研究発表-抄録

がん患者に対し高濃度ビタミンC点滴と水素吸入による唾液ORP値の変化に関する検討

医療法人 輝鳳会 池袋クリニック

古川健司、車田尚美、甲 陽平

(目的)水素は、活性酸素のなかでも選択的にヒドロキシルラジカルを消去するが、抗癌剤はヒドロキシルラジカルを発生させる代表的な物質である。

そのため、抗癌剤治療中の患者さんのORP値は高いことが予想されるが、水素吸入を行うことで、ヒドロキシルラジカルが消去され、ORP値が低下するかどうかを検証する。

また、抗酸化療法の代表格である高濃度ビタミンC点滴を併用した場合のORP値の変動も合わせて評価する。

(方法)今回、我々は、平成27年5月21日~6月24日の約1か月間、は当院を受診されたステージⅣのがん患者31人とがんサバイバーの方7名に、水素酸素発生装置(Suisonia)を30分間吸入してもらい、吸入前後でのORP値の変化を、唾液ORP測定装置を用いて計測し、抗癌剤併用の有無、高濃度ビタミンC点滴の有無で、唾液ORP値の変動を調べた。

(結果)総合評価では、ステージⅣのがん患者さんの平均唾液ORP値は、75mVと高く、水素吸入や高濃度ビタミンC点滴などの抗酸化治療を受けると、30.7mVにまで低下し、その変動幅は、-44.3mVとなっており、抗癌剤治療を受けている患者の方が、その変動幅が大きく、ヒドロキシルラジカルが多いことが示唆された。

水素酸素吸入単独と水素酸素吸入+高濃度ビタミンC点滴との比較では、前者の平均ORP値が-29.1mV低下に対し、高濃度ビタミンC点滴を併用した方が、唾液ORP値の変動幅が、-78mVと2倍以上の開きがあり、ビタミンCにより、他の活性酸素である過酸化水素(H2O2)が消去されていることが示唆された。

一方、がんサバイバーは、唾液ORP値が48.4mVと低く、活性酸素がもともと少ないと思われた。

(結語)総合評価では、ステージⅣのがん患者さんの唾液ORP値は、 抗癌剤治療を受けている患者の方が、その変動幅が大きく、ヒドロキシルラジカルが多いことが示唆された。 水素酸素吸入に高濃度ビタミンC点滴を併用すると、より効果的に唾液ORP値を下げることができると思われた。

抗酸化サプリメント摂取による抗酸化力の比較検討!

平成28年6月11日、第16回日本抗加齢医学会総会において、弊社の専任アドバイザーであるがん治療専門医が、抗酸化サプリメント摂取による抗酸化力の比較検討に関する臨床研究を発表いたしましたのでご紹介します。

今回の臨床研究の成果は、がん免疫栄養ケトン食療法セミナーの講義の中でも紹介されています。

がん治療にご関心のある方、抗癌剤治療中の患者さんやご家族の方でご興味のある方はご参考にしてください。

第16回日本抗加齢医学会総会の臨床研究発表-抄録

抗酸化サプリメント摂取による抗酸化力(唾液ORP-酸化還元電位値)の比較検討

医療法人 輝鳳会 池袋クリニック

古川健司、車田尚美、甲 陽平

(はじめに)

抗酸化サプリメントは、ビタミンCやブルーベリー系、近年では、水素発生サプリメントなどが市場に出回っているが、酸化還元力の評価として、ORAC値(オラック)が表示されていることが多い。しかし単体の試験管内の実験では、かなり高い数値を示すサプリメントもあるが、実際の体内に摂取された場合の効果に関して、評価した報告は皆無である。今回我々は、代表的な抗酸化サプリメント9種類を健常人に摂取してもらい、唾液ORP値を測定し、臨床での抗酸化力を評価した。

(方法)

今回、我々は当クリニックの従業員(健常人)約10人を対象に、代表的な抗酸化サプリメント、ビタミンC、アスタキサン、タヒボ茶、マキベリー系サプリ、水素発生サプリ、フコイダンなど9種類のサプリメントを、食事の影響を考慮し、食後2時間以上経過後、サプリメントを摂取し、摂取2時間後の唾液ORP値を測定し、その臨床的な抗酸化力を評価した。

サプリメント摂取後、唾液ORP値測定までの2時間は、水以外の水分や食事などの経口摂取は一切禁止とした。

(結果)

被験者の数が少ないため、単独で唾液ORP値に有意差がある抗酸化サプリメントはなかったが、代表的なベリー系3種では、値=0.06、ビタミンC系3種はp値=0.228(t-検定)で、ベリー系でわずかに有意差が出なかったが、ビタミンC系に比較して唾液ORP値を下げた。また、ベリー系3種とビタミンC3種の比較では、p値=0.04でベリー系3種が有意に唾液ORP値を低下させ、ビタミンC3種より抗酸化作用が強い結果となった。

(結語)

抗酸化サプリメントは数多くあるが、経口摂取では単独で明らかな有意差は認められなかったが、ベリー系がビタミンC系より抗酸化力が高いことが示唆された。しかし、腸管吸収に個人差あることから、それぞれに合ったサプリメントを選別することが重要で、その判断材料として、唾液ORP検査は、一つの有効な手段であることが示唆された。

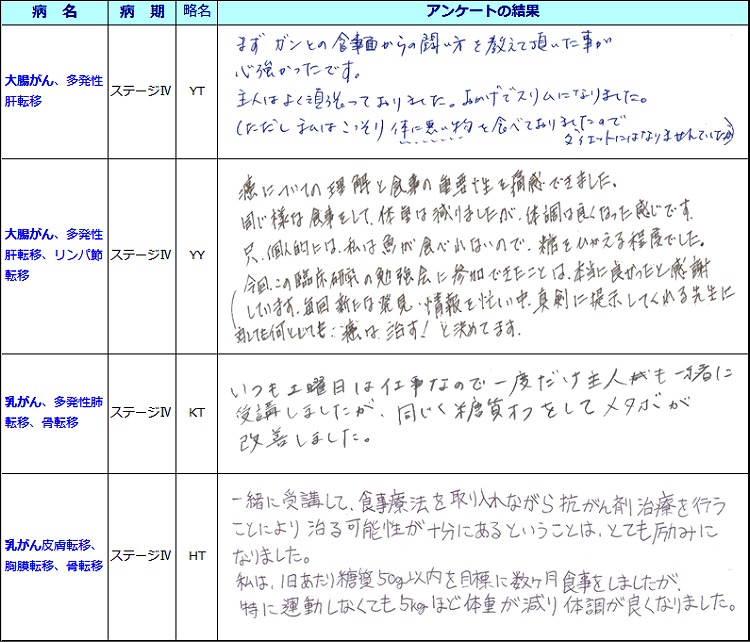

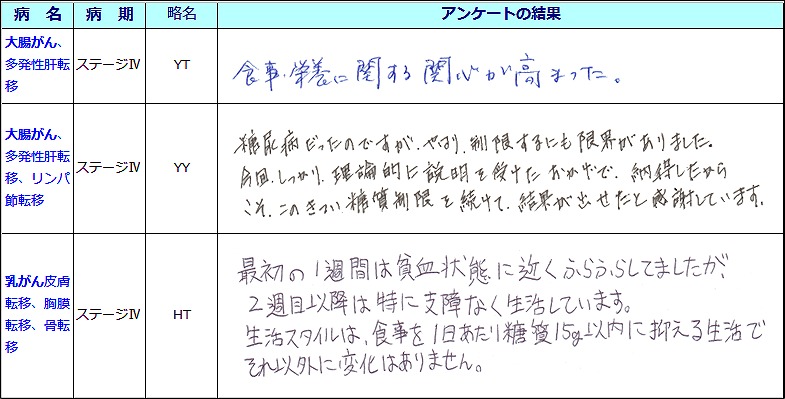

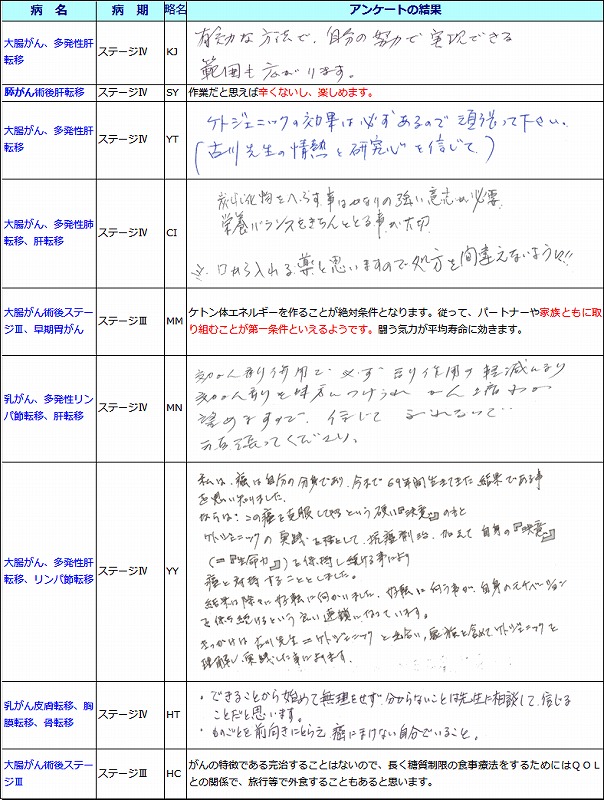

免疫栄養ケトン食療法体験者の声

世界初!臨床研究で実証された驚異の著効症例!

末期がんの患者さんの病勢コントロール率83%!

詳しくは「ケトン食ががんを消す (光文社新書) 」をご覧下さい。

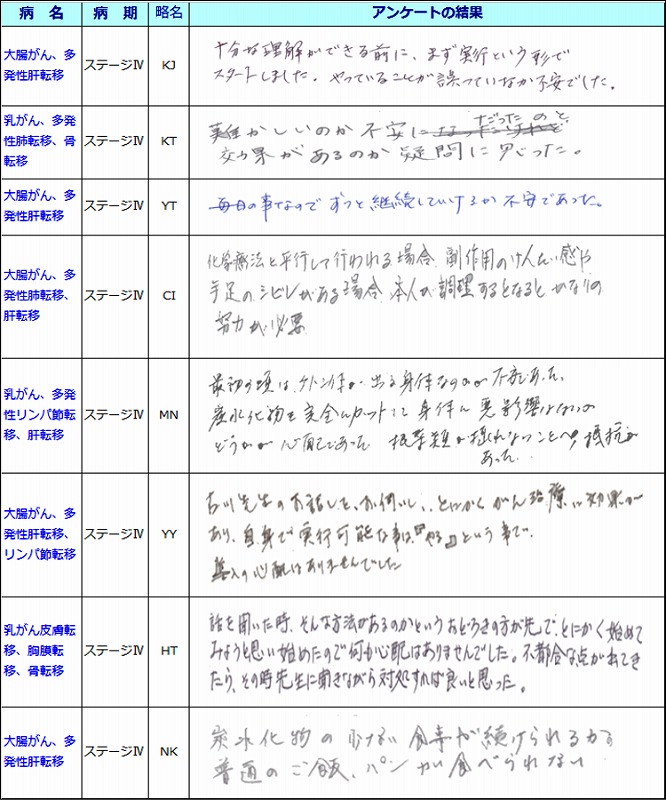

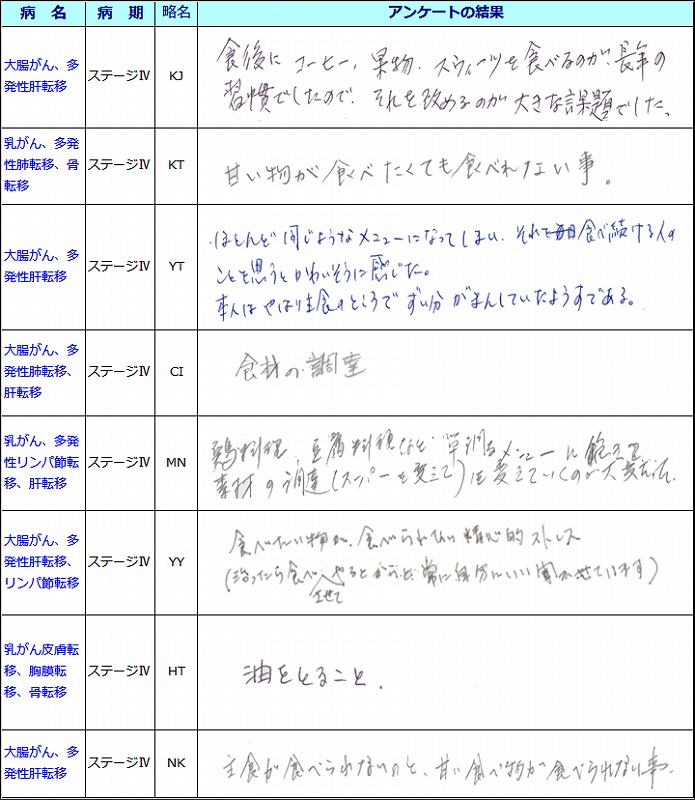

『免疫栄養ケトン食療法』体験者のアンケート調査結果をご紹介します。

体験者ご本人の生の声が自筆で掲載されています。

1.がん治療で食事療法を導入するに当たり、何か心配なことがありましたか?

2.ケトジェニックを行っている時、何が一番つらかったですか?

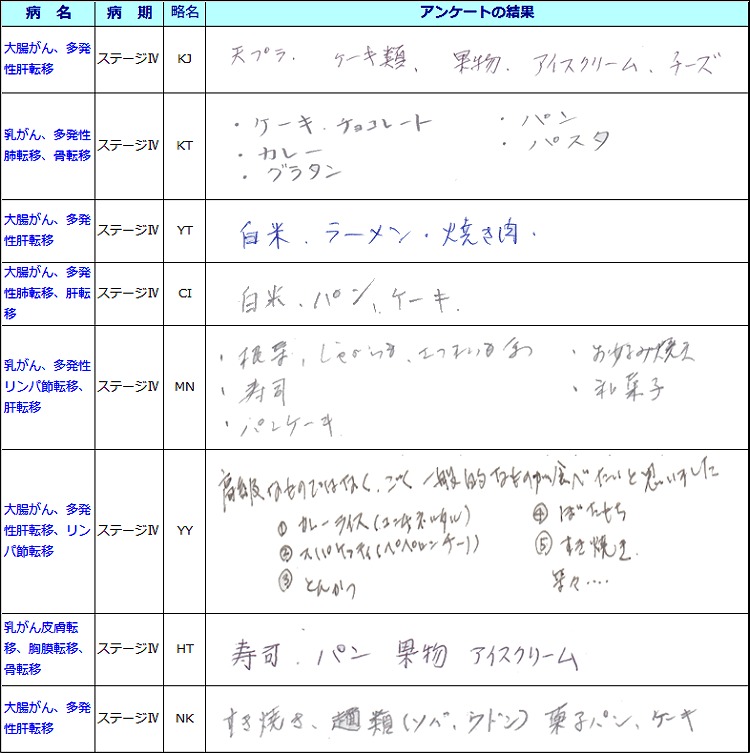

3.ケトジェニツクを行っている時に、食べたくなったものは何ですか?

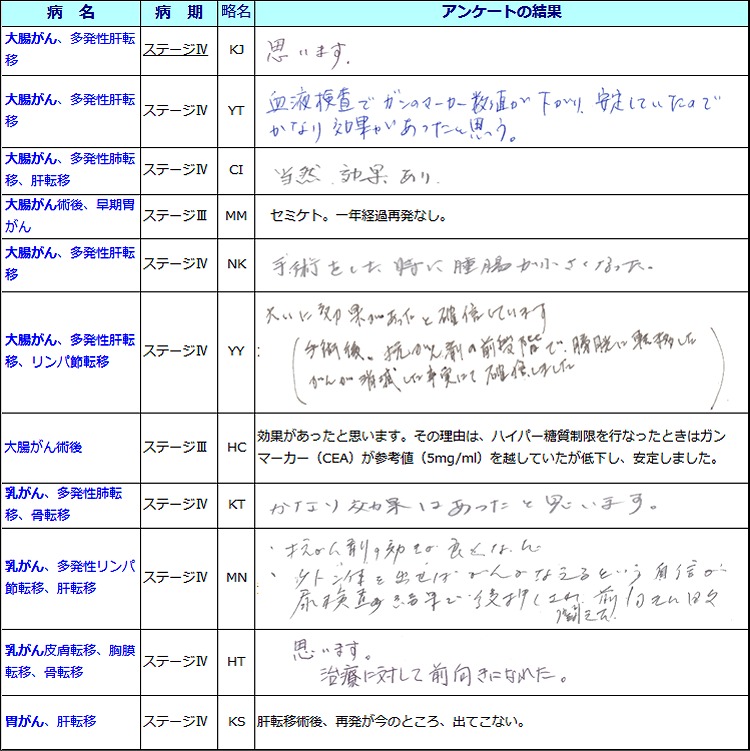

4.ケトジェニックを行って、がん治療に効果があったと思いますか?

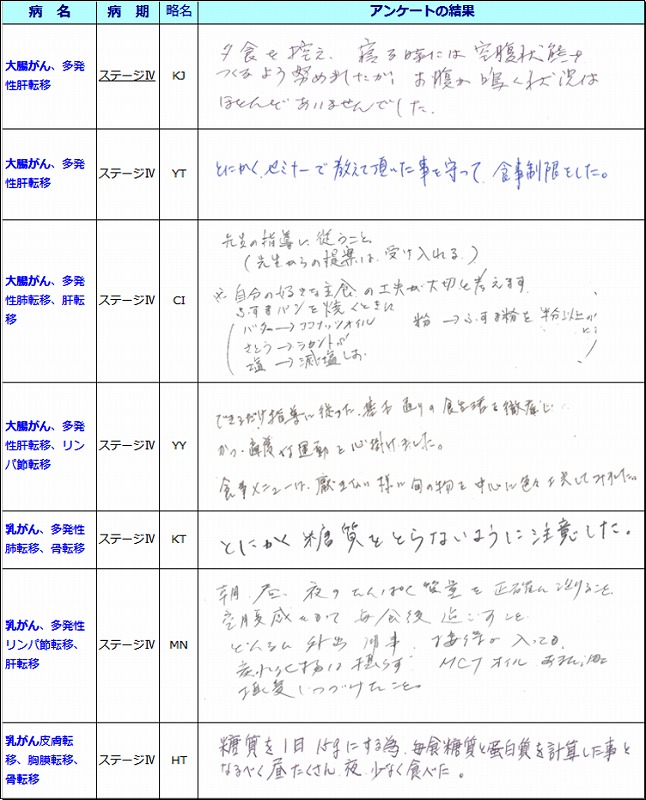

5.ケトジェニツクを行っている時に、ケトン体が出るように工夫したことがあれば教えてください。

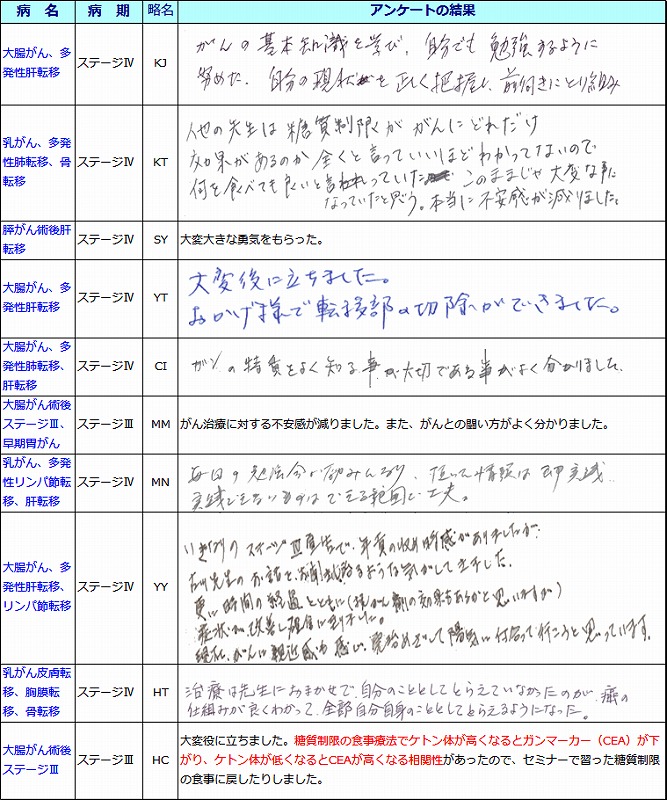

6.臨床研究の勉強会について、がん治療を受ける上で、役に立つたかどうか、教えてください。

(例.がん治療に対する不安感が減った、がんとの闘い方が分かったなど)

7.臨床研究の勉強会について、患者さんと一緒に受講されたご家族の方にお尋ねしますが、一緒に受講されて、何かいいことがありましたか。また、同じような食事を して、困ったことはありますか?

8.ご家族の方にお聞きします。糖質制限を行ってから、患者さん本人に何か変化はあり ましたか。

(生活スタイルや癌に対する不安など)

9.これからケトジェニックを行う患者さんに、何か一言お願いします。

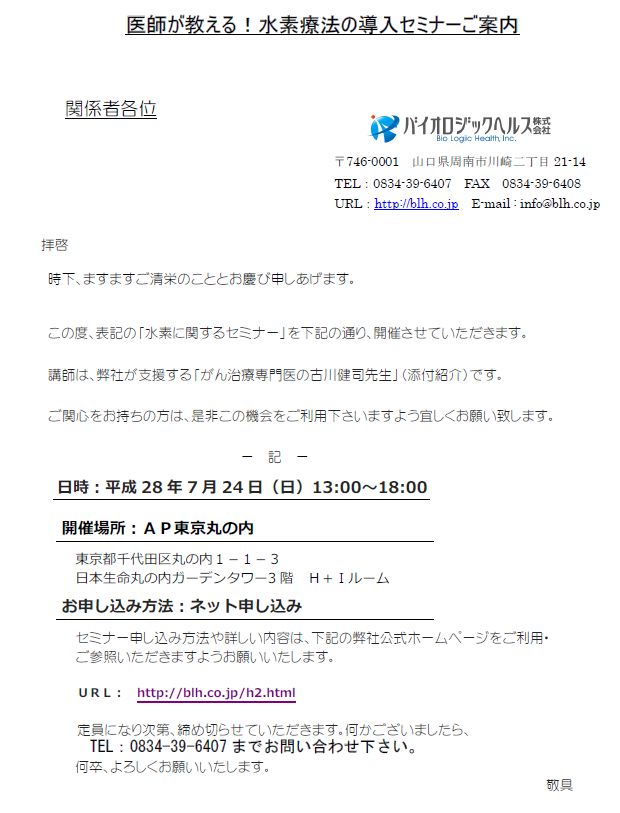

医師が教える!水素療法の導入セミナー

がん治療専門医でしかも、水素療法については第一人者である、ドクターによる表記のセミナーが下記のとおり開催されました。

講師のご紹介

2年前より、水素水や水素吸入をクリニックでがん治療と併用し、今年の第16回日本抗加齢学会総会※では、その成果を発表させて頂きました。そこで、今年は、昨年の水素セミナー(神戸)に引き続き、水素吸入装置の臨床データを中心に、クリニックやサロンにおける水素導入のポイントに関するセミナーを行うことにしました。

現在、水素に関する問い合わせやスイソニアの導入について、サロンをはじめ、個人や企業でもお問い合わせが大変多くなっているようです。そんな中、「水素の効果・摂取方法、商品の選択」などで、悩まれておられる方が少なくないと思います。

今回特別に、私がMR21点滴治療研究会 高濃度ビタミンC点滴療法認定医であるため、MR21点滴療法研究会のメンバーの先生方を中心に「医師が教えるエビデンスに基づいた水素療法の導入セミナー」を計画させて頂きました。

注目される水素商品に対する真偽のほど、実際の医療現場で知り得た水素療法による臨床データをもとに臨床医が分かりやすくご紹介させて頂きたいと思います。

セミナーのご案内

第Ⅰ部:分かりにくい水素療法の分類と水素商品を医師が解説(13:00-13:50)

第Ⅱ部:水素水、水素吸入、水素浴の効果の評価方法と臨床データ(14:00-14:50)

セミナー風景

水素吸入の効果確認「酸化還元確認計による測定」

水素セミナーには、スイソニアのメーカーであるアースエンジニアリング株式会社より、大変なご協賛とご協力をいただきました。スイソニアユーザーさんの動員初め、スイソニア2台の持込みと同社からも技術責任者の方及びユーザーサポートの方のご協力をいただきました。

お陰さまを持ちまして、水素吸入体験が時間の許す限りできましたので、受講者の方より感謝の御礼をいただきました。ご協力いただきました方々には、心より感謝申し上げます。真にありがとうございます。

質疑応答

受講者の中で、ご質問がある方や水素吸入の体験される方は事前に「整理券」を準備させていただいたので、皆さん順番を待たれる方は講義を聴きながら吸入やORP測定ができ、混雑もなくスムースに対応することができ、大変嬉しくご協力に感謝しています。

講師のドクターも質問者には、できるだけ丁寧にお応えできるよう努めていましたので、今回の医師による水素導入セミナーも予定時間一杯、有意義にすごさせていただきました。今後も、機会をつくって、「水素セミナー」を計画させていただきたいと思います。

月刊経営情報誌「リーダーズ 7月号」に掲載

「一人ひとりに合った健康法を提案し、人々の健康長寿を支える会社」

2016年4月8日、月刊経営情報誌「リーダーズ」(㈱報道通信社)からの取材で、「アダモちゃん」でその名を知られたお笑いタレントの島崎俊郎さんほか2名の方が来社されました。

古川亘洋代表取締役は、当初15分間の取材予定でしたが、話が盛り上がり予定時間を大幅に超過、約40分間の取材になりました。

タレントの島崎俊郎さんがインタビュアーで、会社設立にいたる経緯や仕事にかける情熱、今後事業展開などについて取材を受けました。

取材内容は、下記の内容(一部割愛)で月刊リーダーズ7月号(左図表紙)に掲載されましたのでご紹介します。

ストレスチェック制度が導入・義務化されました

2015年12月1日から、厚生労働省は従業員50名以上の企業に対して「ストレスチェック制度」を導入、義務化に踏み切りました。BLH健康サロンは本制度を支援する一環として「生活改善の動機づけ」などを提案しています。

日本初!糖質制限食と化学療法の併用!がん治療臨床研究!

2015年10月、第53回日本癌治療学会学術集会(京都)で、弊社のアドバイザーである医師が日本初の糖質制限食によるがん治療に関する報告など3件の発表を行いました。

その一つ、「ステージⅣの乳癌術後再発に対し、糖質制限食と化学療法を併用してQOLの改善」症例の抄録をご紹介します。 糖質制限がん免疫栄養療法にご関心のある方はご参考にされてください。

第53回日本癌治療学会総会発表-抄録

乳癌術後再発に対しタンパク質を強化した糖質制限食と化学療法を併用しQOLが改善した1例

近年、欧米ではケトン食をがん治療に併用する臨床試験が開始され、糖質制限が乳がん術後の再発リスクを下げる報告もある。また、がん治療の進歩により、がん患者の生存期間は少しずつではあるが改善しつつあるが、ひとたび転移すると完全治癒を望むことは依然として困難であり、化学療法や放射線療法を受けながら生活し、時間とともにQOLは低下しているのが現状である。

今回、我々は、乳がん術後再発の患者に対し、タンパク質を体重当たり2gの摂取と1日15gの糖質制限食と抗癌剤を併用し、QOLが改善し、皮膚転移がPRとなった症例を経験したため、報告する。

症例は、70歳女性。2007年8月に右乳がんに対し、乳房全摘術施行し、StageⅡB、ER(+)PGR(+)Her2(-)のため、術後放射線治療とホルモン療法を施行。その後、局所再発あり2009年5月に局所切除術施行。術後は、ホルモン療法を施行。

しかし、2010年5月に再々発あり、局所切除術施行。その後、種類をかえてホルモン療法を継続したが、左乳癌のため、2013年11月、乳房全摘術施行。StageⅢCのため、術後、FEC療法、2014年3月から、Abraxaneを施行したが、8月のCT、骨シンチで、胸骨・肋骨転移、胸膜転移、皮膚転移を認めた。

9月よりEribulinを開始。第1回目のEribulin投与後は、EORTC QLQ-C30スコアは79点で、化学療法後の全身倦怠感が著明であったが、第2回目の途中から糖質制限食を開始し、スコアは63点となり、第3回目からは前回から糖質制限食を継続し、スコアは53点と著明な改善を認め、右肺転移の縮小、全身倦怠感と右前胸部の皮膚転移も肉眼的に改善傾向にあった。

乳癌の術後7年の間に再発を繰り返したが、糖質制限食を導入後の入院時、尿検査で、ケトン体3+、血中総ケトン体量最高1228μmol/lと著明なケトーシスを認めたが、6か月継続し、QOLの明らかな改善とがんの縮小を認めた本邦初の症例であるため、海外文献による考察を含め、報告する。

「薬事法」から「薬機法へ改正

変更点や内容

そもそも、現行の薬事法が施行されたのが、1960年(昭和35年)のことです。ちなみに薬事法は、日本国における「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器」に関する法律です。

薬機法では、これまで以上に安全対策を強化する一方で、再生医療等製品の実用化を促進するため、その特性を踏まえた審査制度を新設しています。

この平成26年(2014年)11月25日改正された薬機法は、通称「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。「医薬品医療機器等法」と略されることもありますが、いずれにしても長いので、「薬機法」という略称で呼称されています。

これまで医薬品や医療機器を製造販売する際の添付資料については、特に決まり事やフォーマットがなかったこともたびたび問題視されてきました。つまり、それについての行政の事前チェックなども必要なく、添付さえされていれば良いとされていました。

しかし、改正後は、事前に行政に提出することが義務付けられています。医薬品以外も扱うことを明確にするため、法律の名称も旧薬事法から大きく変わったということになります。

「次世代の水素療法」セミナーが開催されました

2015年8月9日(日)、神戸にて「次世代の水素療法」セミナーが開かれ、がん治療で水素療法を導入して、臨床現場で経験豊富な先生をお招きして「水素の基礎知識」、「水素の人体における効果」、「質疑応答」などが行なわれた。専門医による医学的なエビンデンスに基づく「水素の効果」の説明会は全国的にも珍しい。

ご挨拶をされるフレンドグループの代表「橋本会長」(最前列左2人目)

司会は、宮永さん。(前列左端)

講師「弊社専任アドバイザー古川健司医師」は、準備中!

当日は、スイソニアの代理店はじめ、ユーザーの方々が受講された。

神戸のロープウェイからの展望!

新神戸駅で乗り換えするたびに、プラットホームの窓越しに頭上を行き来する天空のロープウェイを見ていました。一度乗ってみたいと思っていたことが、遂に実現しました。

セミナーが終わっての帰りまでの時間を利用して、ロープウェイに乗ってきました。